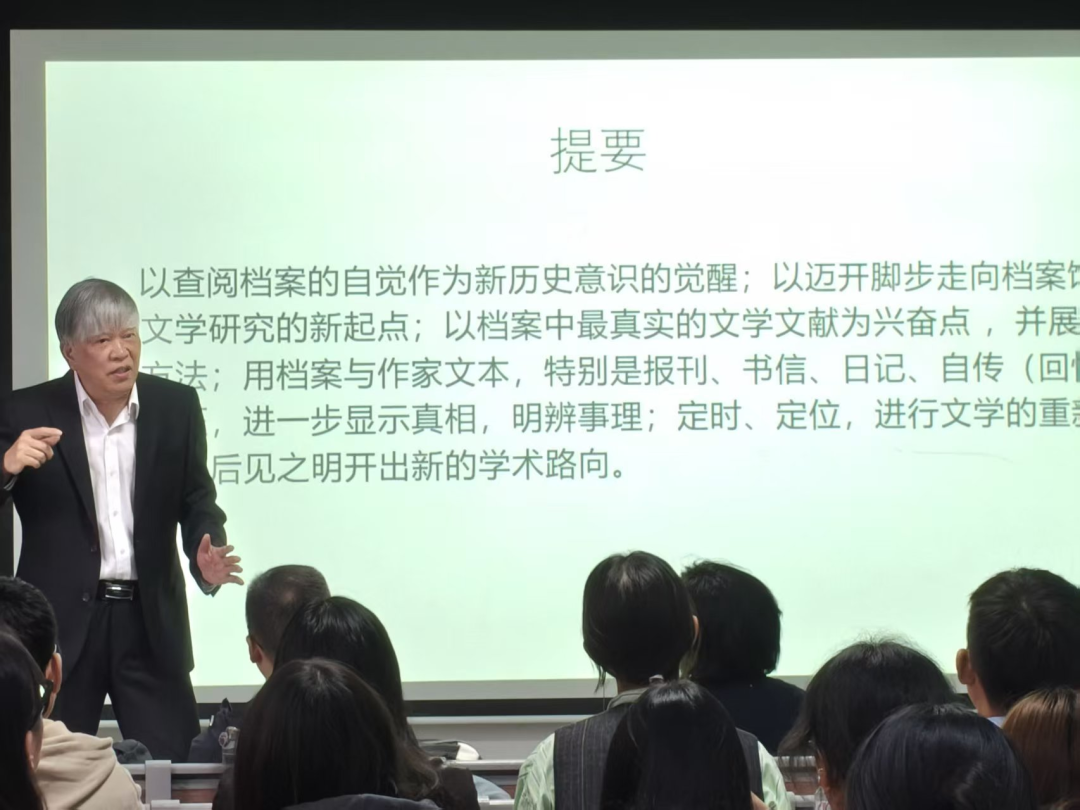

2025年10月20日下午4:00,文学院学术讲座在7教503教室如期举行。本期讲座嘉宾是南京大学沈卫威教授,主题是:现代文学史研究的档案路径。本次讲座由文学院袁昊老师主持,文学院各专业部分本科生、研究生及相关专业教师聆听了本场讲座。在讲座进行之前,沈卫威教授向文学院赠送他新近出版的专著五本;文学院副院长谭光辉教授代表学院接受了沈教授的赠书,并向沈教授致以热诚的谢意。

讲座中,沈教授明确提出“查阅档案是新历史意识的觉醒”这一核心观点。他指出,当前学界不少研究依赖知网等平台的常识性资料,属于“复制性传播”,而档案作为“第一手直接文献”,具有“在地唯一性”——蒋介石日记需赴美国斯坦福大学查阅,胡适书信要到哥伦比亚大学调取,“脚步到不了的地方,档案永远不属于你”。沈教授以自身经历举例,疫情3年他每天驻守南京中国第二历史档案馆,累计查阅5000多卷档案,发掘出郭沫若400多篇未刊稿、周作人200多篇未刊书信,这些史料成为重构文学史的重要支撑,“档案能让我们跳出理论预设,回到历史真实语境”。

围绕“档案的学术价值”,沈教授分享了多个颠覆性研究案例。在周作人“落水”问题上,他通过档案厘清周作人落水期间每月领取12万多伪币(换算法币20多万元),对比同期后方教授月薪仅数百元,以实证坐实其汉奸身份;针对“鲁迅是否被通缉”的学界争议,其团队从档案中找到通缉密件原件,终结多年争论;研究1938年中华文艺界抗敌协会时,档案更是揭露国民党通过“经济补助”掌控45位理事的真相,打破“田汉、郭沫若领导抗战文艺”的传统叙事。此外,朱自清《经典常谈》、朱光潜《诗论》等经典手稿的发现,也证明档案并非“边角料”,而是解读经典的核心依据。

为帮助师生掌握档案研究方法,沈教授提出“分层进阶”路径。入门阶段,建议本科、硕士生先吃透单个作家资料,再带着问题查阅档案,如通过学校开具介绍信,可申请查看作家学籍、选课记录等非敏感档案;进阶阶段,博士及研究者可从“个体—群体—现象”深化,先聚焦单个作家(如郭沫若未刊稿),再扩展到流派(如中央大学抗战作家群),最终研究重大现象(如抗战大学西迁)。他特别提醒,研究需拒绝无依据假设,警惕二手材料删减问题,“档案研究没有捷径,唯有长期泡现场、积累一手史料,才能形成真正的学术突破”。

讲座最后,沈教授表示愿为川师大学子提供档案查阅指导,期待在南京等地档案馆见到更多年轻研究者的身影。此次讲座不仅展现了档案研究的独特价值,更为文学研究开辟了新路径,引发在场师生强烈共鸣。

撰稿 | 蒲宣宇

编辑 | 易也雯

一审一校 | 谢睿琪

二审二校 | 袁 昊

三审三校 | 徐文渊

转载自“川师文苑研究生公众号”

编辑:bashuwenhua